Wetterbeobachtung und Wettervorhersage

Wettergötter, Bauernwetterregeln, Wettersatelliten – so hat sich die Meteorologie geschichtlich entwickelt und durch die neuen technischen Möglichkeiten ist es heute möglich, das Wetter kurz- und mittelfristig ziemlich genau vorherzusagen.

Info für Lehrer*innen

Mehr zu SchuBu+

Geschichte der Wetterbeobachtung

Das Wetter hat immer schon einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen gehabt. Deshalb glaubten die Menschen in der Antike, dass die Götter je nach Lust und Laune das Wetter gestalten würden. Man glaubte, dass die Götter Blitz und Donner erzeugen würden, wenn sie zornig waren. Der zuständige Gott für Blitz und Donner war bei den Germanen Thor, in Griechenland Zeus, in Japan Raijin. Für den Wind war in Japan der Gott Fujin zuständig.

Erste Regeln

Früher arbeiteten sehr viele Menschen in der Landwirtschaft. Für all diese Menschen war es besonders wichtig, das Wetter vorhersagen zu können, um eine gute Ernte sicherzustellen. Sie wollten zum Beispiel wissen, ob sie ihr Obst und Gemüse noch vor dem Frost oder Regen ernten sollten. Sie hatten aber noch nicht die Geräte dafür, um das Wetter vorherzusagen. Deshalb beobachteten sie das Wetter sehr genau und stellten zum Beispiel fest, dass es oft an bestimmten Tagen im Jahr (Lostage) regnet oder schneit.

Und aufgrund dieser Beobachtungen erfanden sie dann fixe Regeln (Bauernwetterregeln), die das Wetter vorhersagen sollten, wie zum Beispiel: „Wenn’s zu Lichtmess (

Endlich mit System

Wetterbeobachtung und Wetteraufzeichnungen gibt es schon seit sehr langer Zeit. Das Wetter wurde aber nicht regelmäßig, sondern nur bei besonderen Wetterereignissen aufgezeichnet, zum Beispiel wenn es eine Überschwemmung, eine Sturmflut oder ein schlimmes Gewitter gab.

Die systematische Wetterbeobachtung und regelmäßige Aufzeichnung der Messwerte gibt es erst seit dem

Um 1780 begründete Johann Jakob Hemmer in Mannheim das erste weltweite Wetterbeobachtungsnetz mit

Von hoch oben

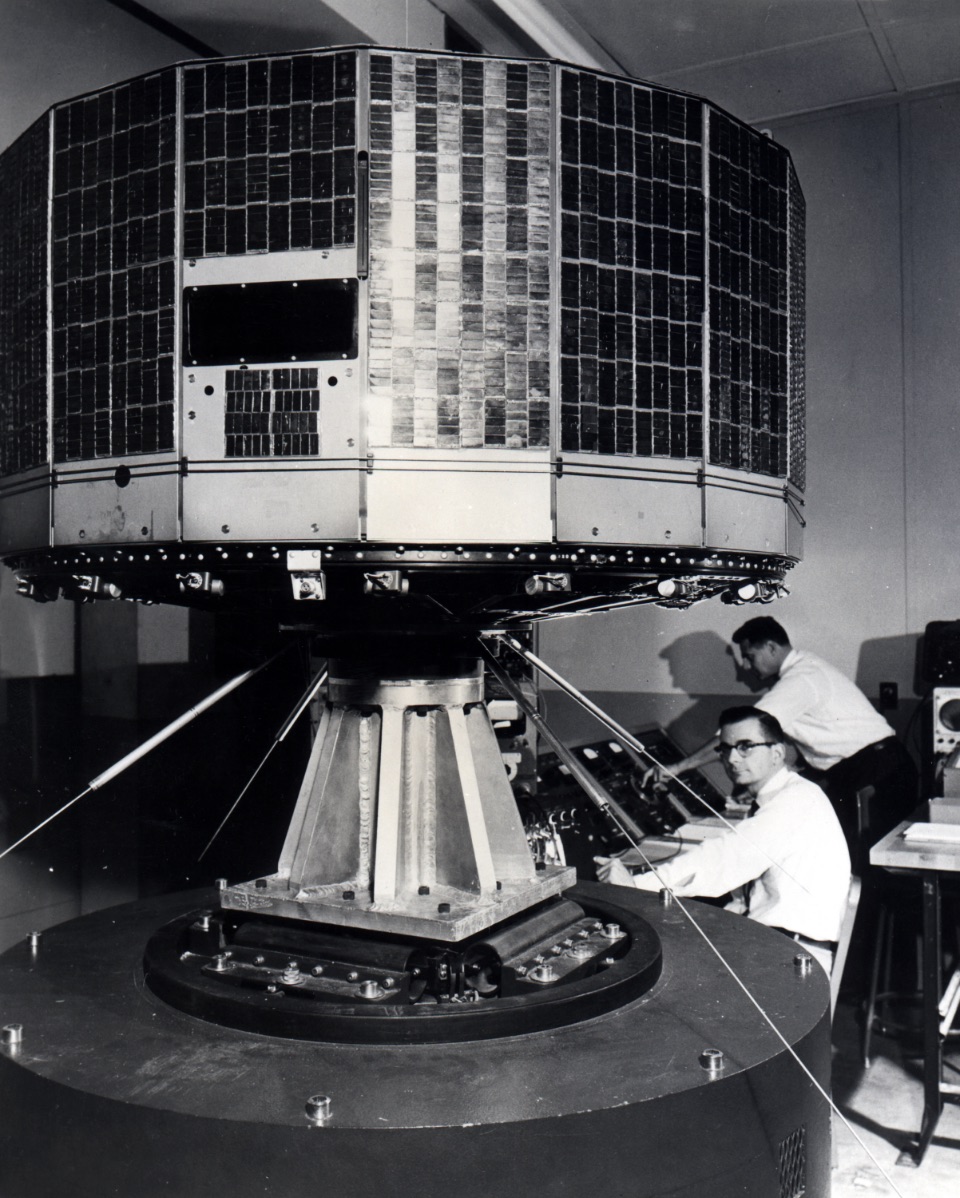

Seit dem

Mit dem Satelliten TIROS wurde zum ersten Mal eine Fernsehkamera zur Wetterbeobachtung in die Erdumlaufbahn gebracht. Das ist der Beginn der globalen Wetterbeobachtung. Seit 1966 wird das Wetter von mehreren Wettersatelliten erfasst.

Wetterbeobachtung in Österreich

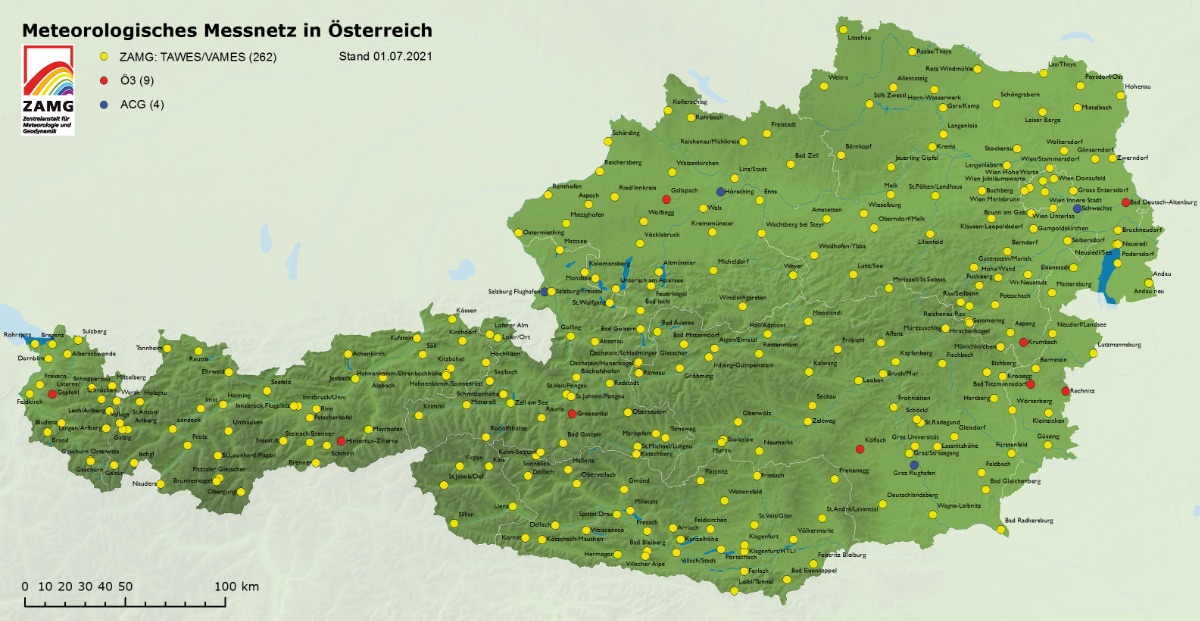

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) betreibt ungefähr 260 Wetterstationen in Österreich..

Messdaten werden aber auch von anderen Stellen aufgenommen, zum Beispiel vom Hydrographischen Dienst, den Stationen der Austro Control und von Ö3. Um Informationen zum Abflussverhalten oder Pegelstand der Flüsse zu erhalten, erfasst der Hydrographische Dienst unter anderem die Niederschlagsmengen.

Die Messdaten der ZAMG werden von Unternehmen der Energieversorgung, Verkehrsbetrieben und Blaulichtorganisationen verwendet und auch an internationale Organisationen, andere Wetterdienste und Medien weitergegeben. Auch die Wettervorhersage in Fernsehen und Radio beruht auf diesen Daten.

In der Smartphone-App der Österreichischen Unwetterzentrale findet man interessante Informationen zu aktuellen Unwettern in Österreich.

Mit dem System KATWARN des Innenministeriums werden Informationen und Warnungen über Unwetter oder Großereignisse gesammelt und direkt auf Mobilgeräte (z. B. Handys) übertragen. Dieses System dient dazu, die Menschen der betroffenen Region vor einer Gefahr zu warnen und entsprechende Verhaltensmaßnahmen zu veröffentlichen.

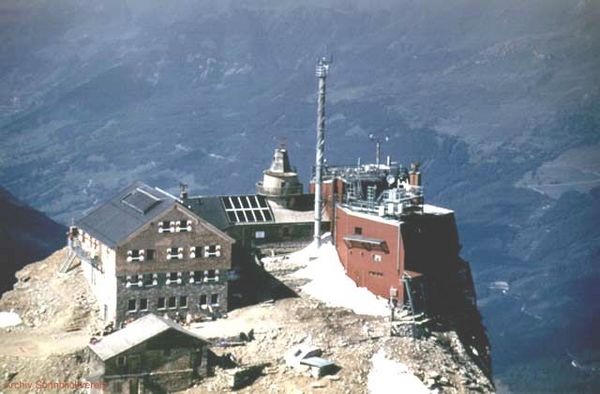

Neben der Wetterstation in Kremsmünster gibt es in Österreich noch eine weitere sehr außergewöhnliche Wetterstation: das Sonnblick-Observatorium auf dem Hohen Sonnblick in

Das Sonnblick-Observatorium ist an vielen weltweiten Forschungsprojekten zur Klimaforschung und Luftverschmutzung beteiligt und es liefert wichtige Daten, mit denen die Auswirkungen des Klimawandels im Hochgebirge untersucht werden.

So sagt man das Wetter voraus

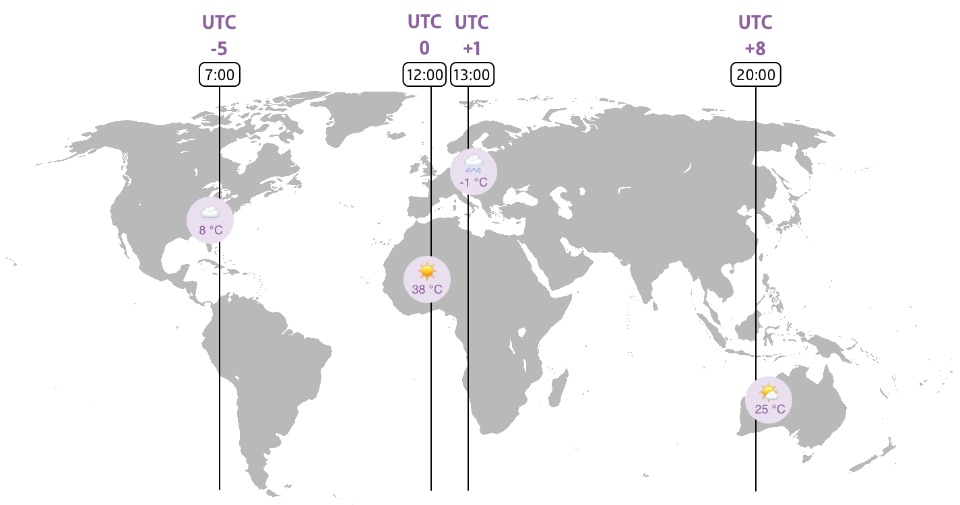

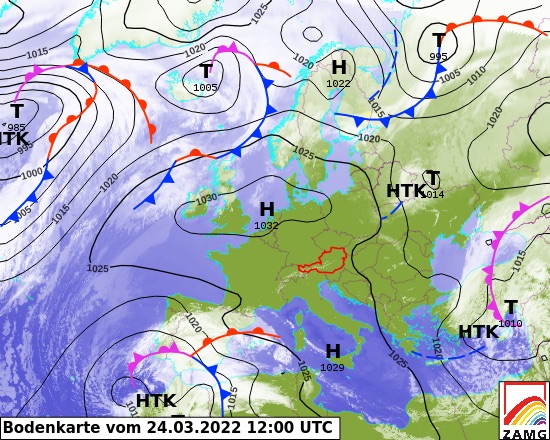

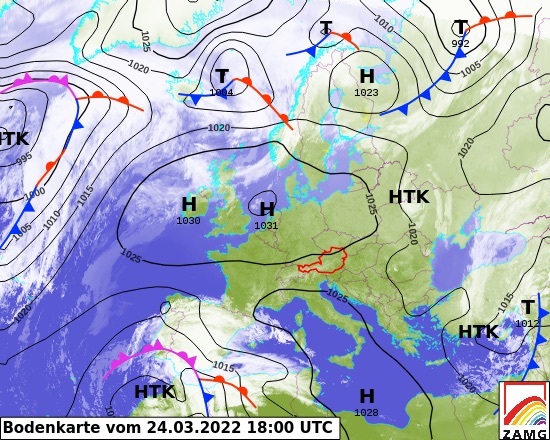

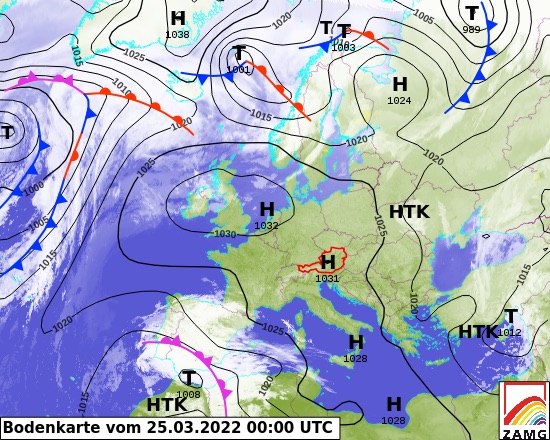

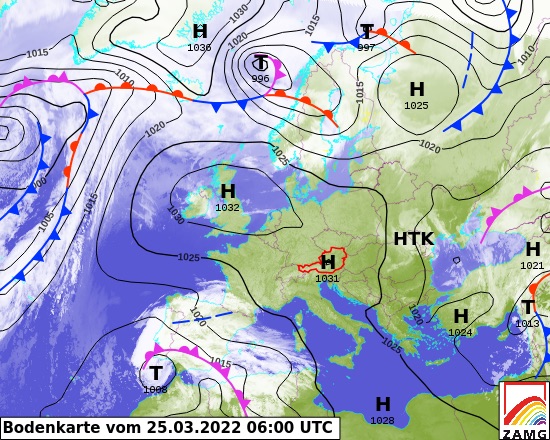

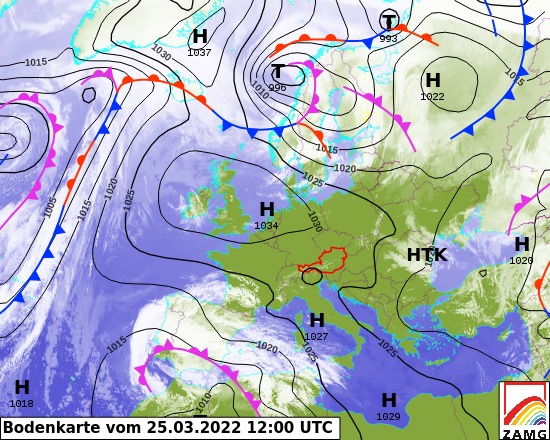

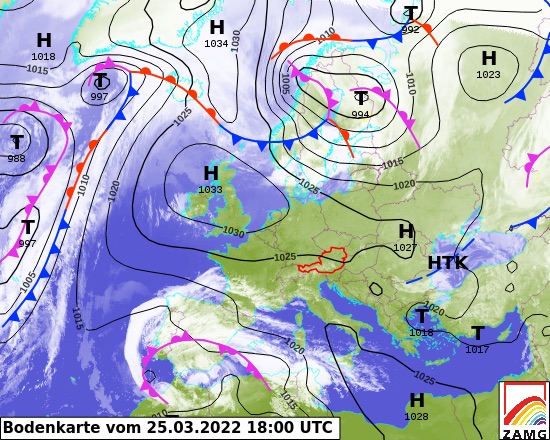

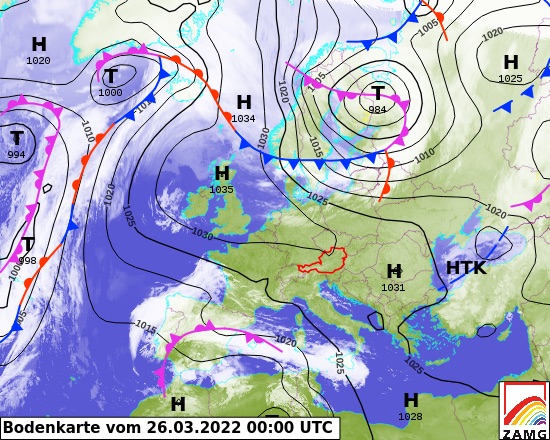

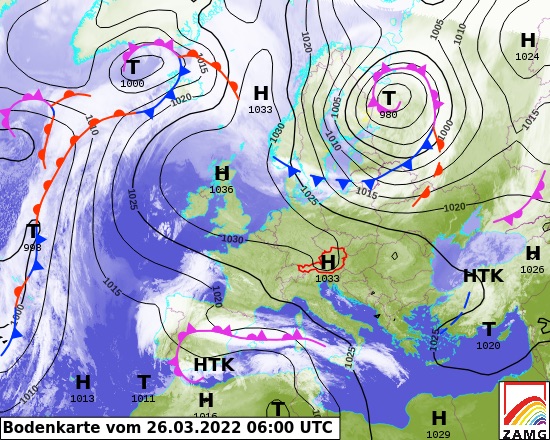

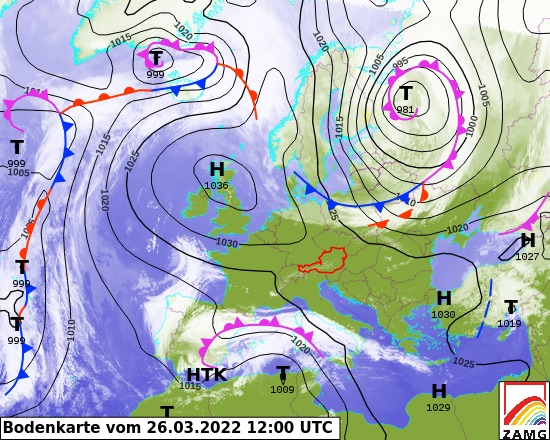

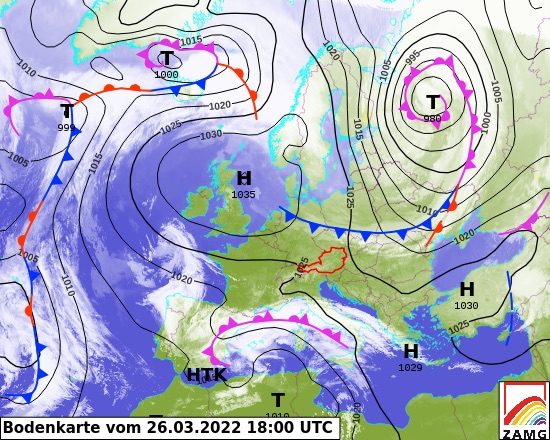

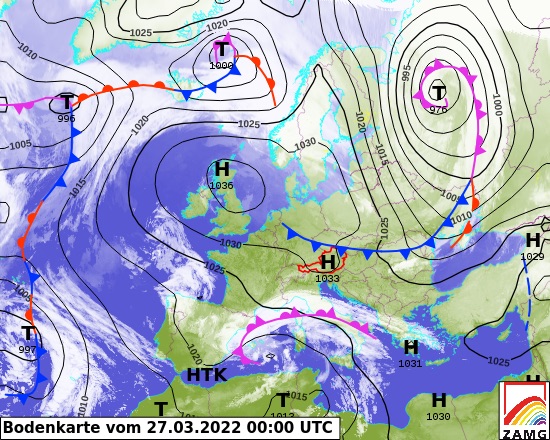

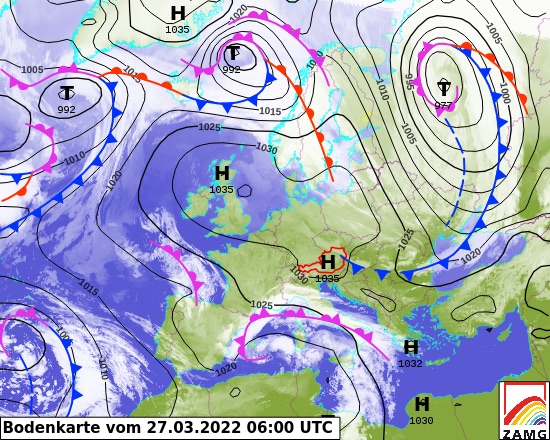

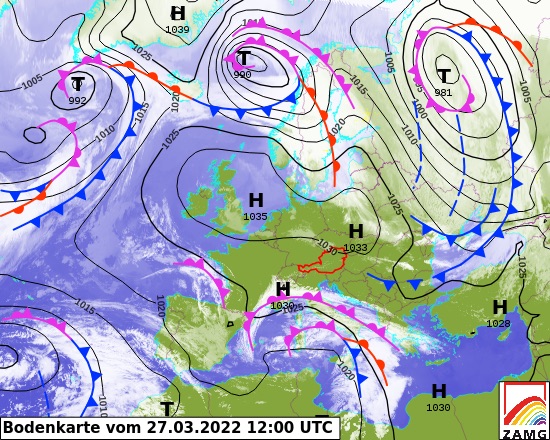

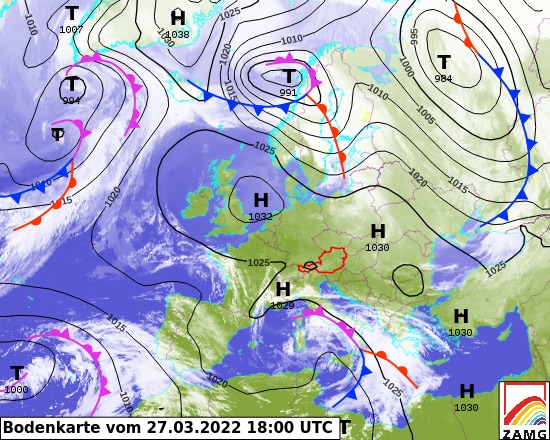

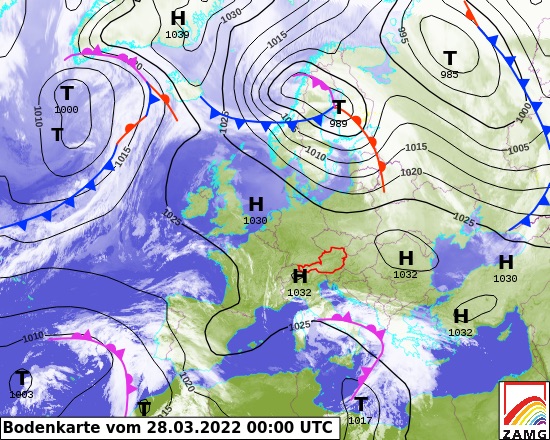

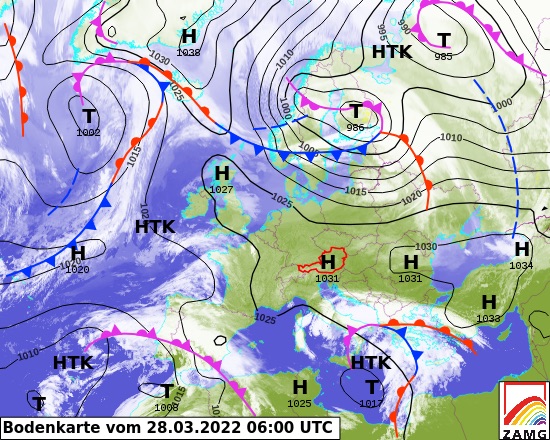

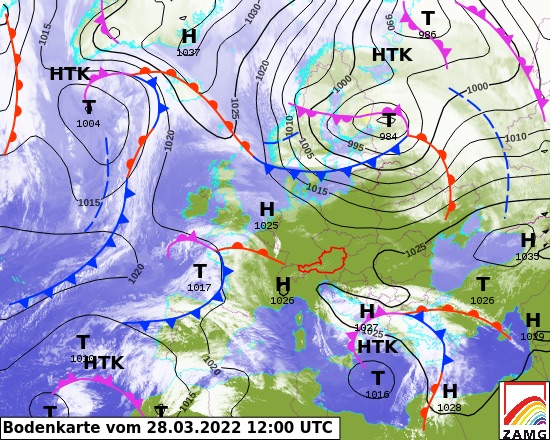

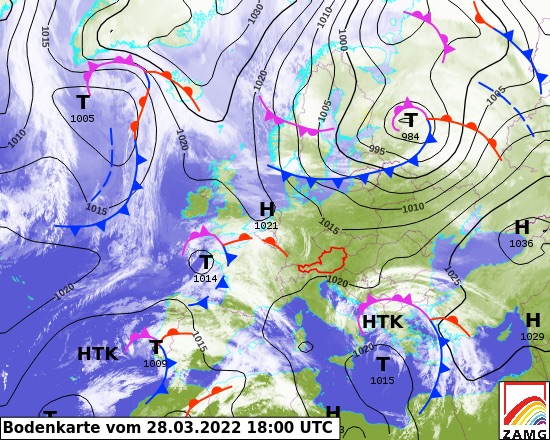

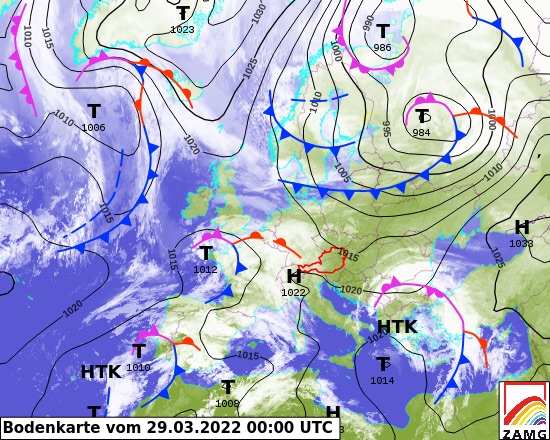

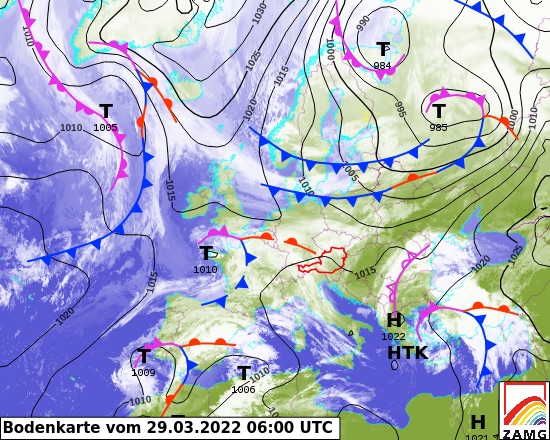

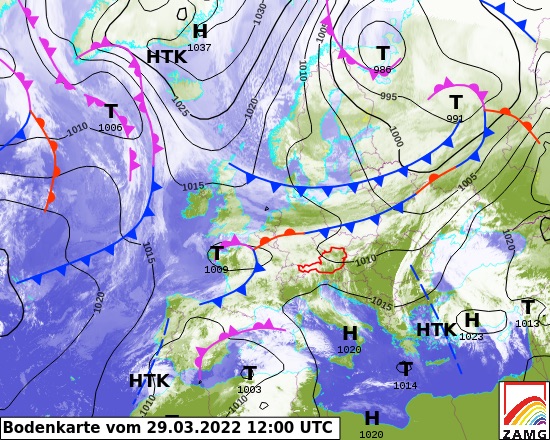

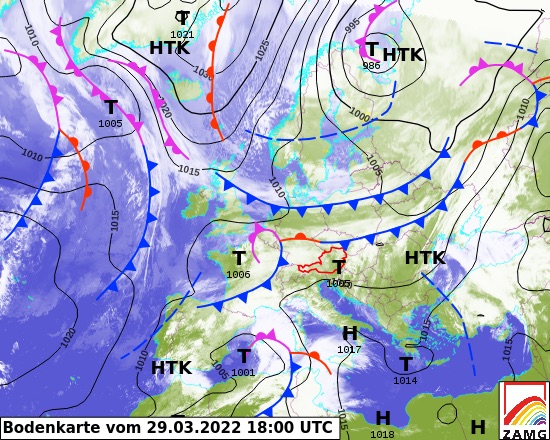

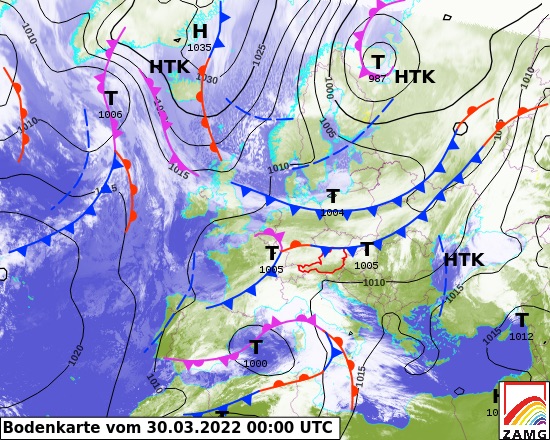

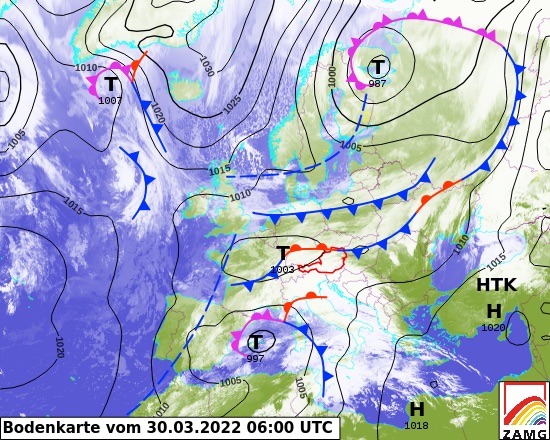

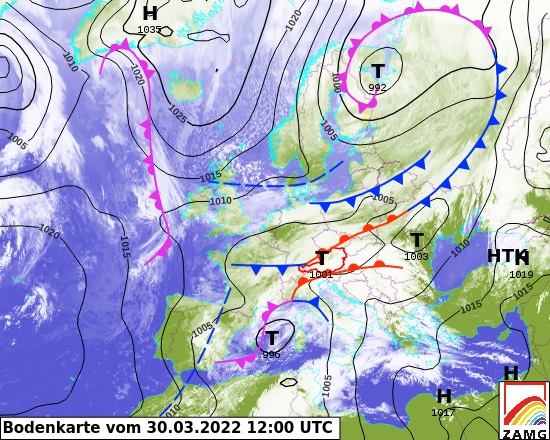

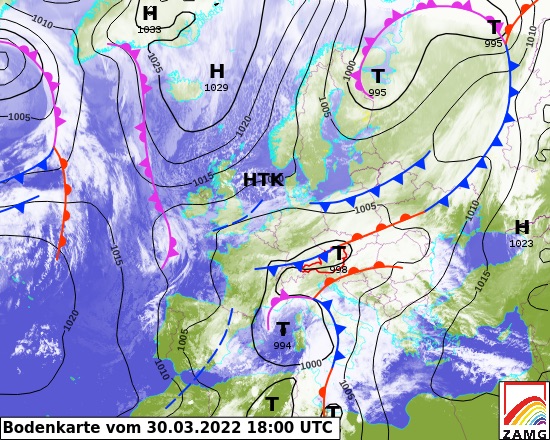

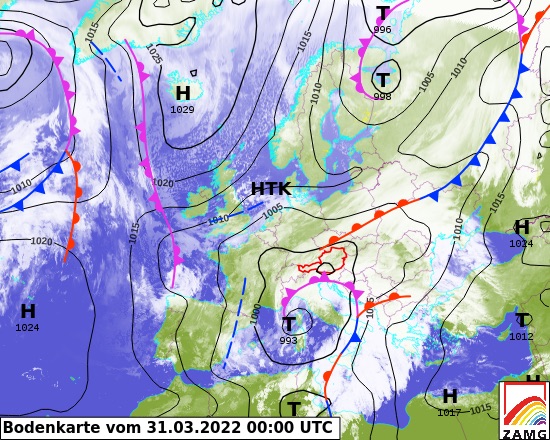

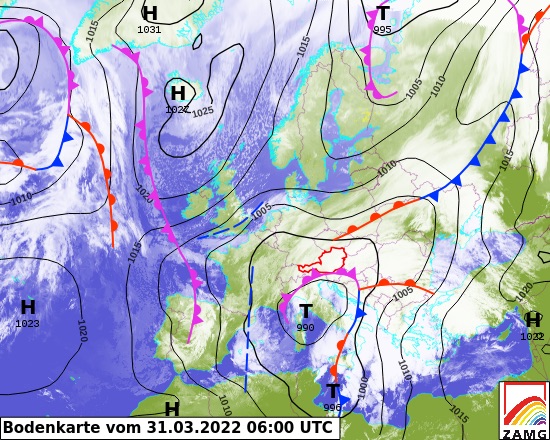

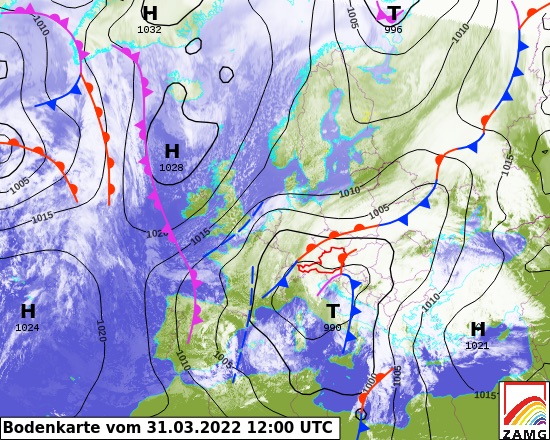

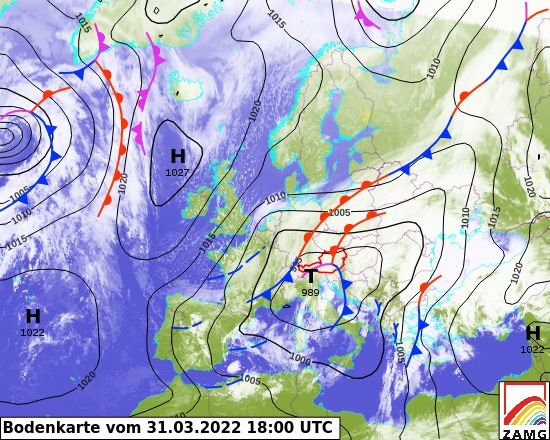

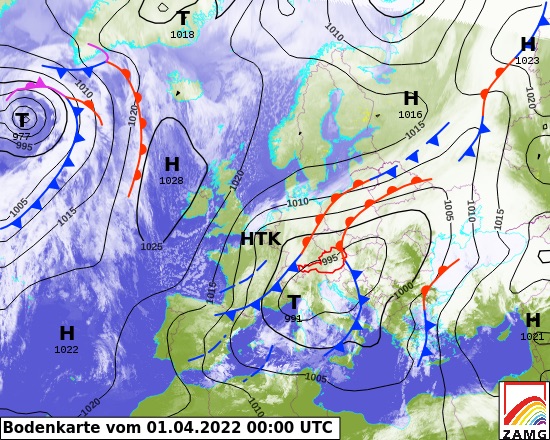

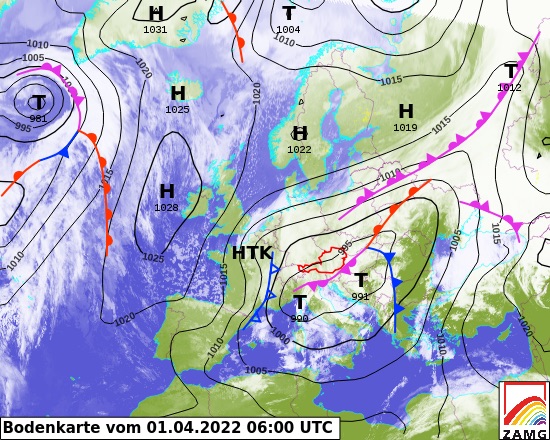

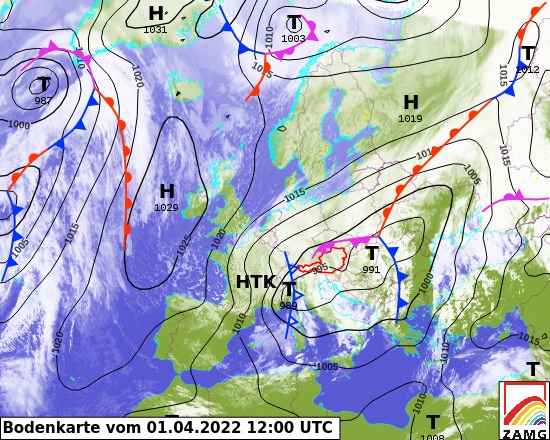

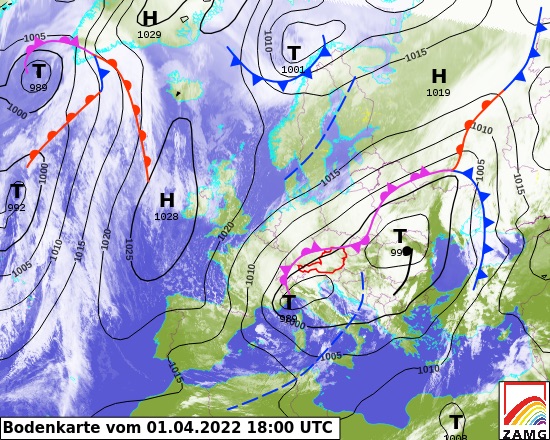

Da das Wetter „international“ ist, denn Luftmassen kennen keine Grenzen, arbeiten die nationalen Wetterdienste weltweit zusammen und tauschen die Wetterdaten aus. Dazu ist es notwendig, dass man überall auf der Welt zum gleichen Zeitpunkt die Wetterdaten erhebt. Man bedient sich der sogenannten koordinierten Weltzeit (UTC), die sich nach dem Nullmeridian richtet. Wenn also die UTC 12:00 Uhr anzeigt, ist es bei uns (MEZ) bereits 13:00 Uhr.

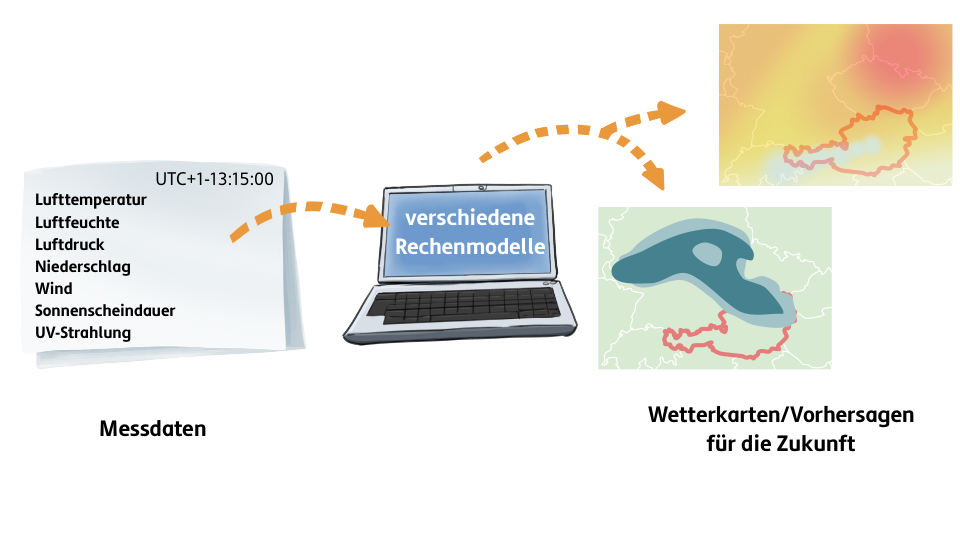

Für eine Wettervorhersage bis zu zwei Tagen werden Rechenmodelle verwendet, bei denen die Wetterentwicklung auf Basis der physikalischen Gesetzmäßigkeiten berechnet wird. Bei dieser Berechnung gibt es aber nicht ein Ergebnis, das zu

Für eine Wettervorhersage über zwei Tage hinaus werden die Rechenergebnisse des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) übernommen. In diesem Institut werden mit modernsten Computern längerfristige globale Wettervorhersagen berechnet.

Durch die Weiterentwicklung der Computertechnik und den vermehrten Einsatz von Wettersatelliten kann man das Wetter mittlerweile kurz- und mittelfristig ziemlich genau vorhersagen. Es ist aber nicht möglich, das Wetter zu

Die Wetter-App zeigt Sonnenschein, aber draußen regnet es?

Die Wetter-Apps auf den Handys können das Wetter bei weitem nicht so genau vorhersagen wie die nationalen Wetterdienste, weil die Rechenmodelle bei diesen Apps sehr einfach sind und weil sie oft nicht an die Landschaftsformen in Europa angepasst sind, sondern auf den Landschaftsformen in den USA basieren.

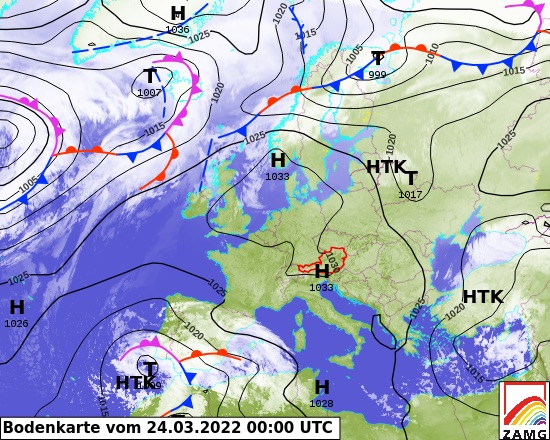

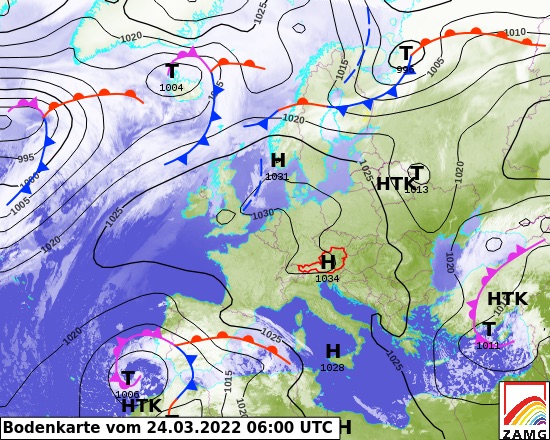

Wetterkarten

🌤️

Die Linien (Isobaren) auf einer Wetterkarte ergeben sich, indem die Orte mit einem bestimmten gleichen Luftdruck miteinander verbunden werden.

Je näher die Isobaren aneinander liegen, umso stärker weht der Wind. Aus dem Verlauf der Isobaren ist auch die Windrichtung erkennbar. Auf der Nordhalbkugel umkreist der Wind ein Hochdruckgebiet im Uhrzeigersinn und ein Tiefdruckgebiet gegen den Uhrzeigersinn. Auf der Südhalbkugel ist es genau umgekehrt.

Auf einer Wetterkarte kann man auch Kaltluftfronten

Eine stationäre Front

Eine Okklusion