Warum können Vögel fliegen?

Fliegen ist sehr energieaufwendig, da man dabei die Schwerkraft überwinden und sich gegen den Luftwiderstand bewegen muss. Daher ist dafür ein besonderer Körperbau notwendig. Damit Vögel fliegen können, haben sie ein geringes Körpergewicht und einen leistungsfähigen Stoffwechsel. Darüber hinaus gibt es bei Vögeln auch Flugtechniken, die es ihnen ermöglichen, kräfteschonend zu fliegen und mitunter sehr lange in der Luft zu bleiben.

Der an das Fliegen angepasste Körperbau

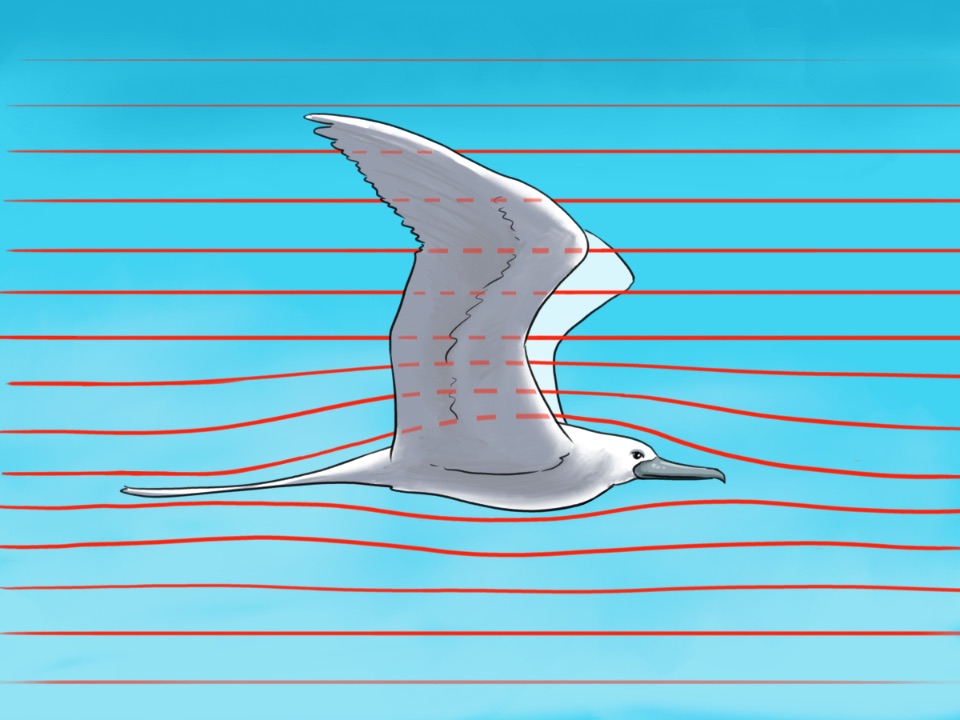

Vögel haben einen stromlinienförmigen Körper. Dadurch haben sie einen geringen Luftwiderstand und verbrauchen beim Fliegen weniger Energie. Um in der Luft diese stromlinienförmige Körperposition zu halten, haben Vögel ein besonders festes Rumpf-Skelett,

Um selbst zu fühlen, wie groß der Luftwiderstand sein kann, halte bei der nächsten – nicht zu schnellen – Autofahrt deine Hand aus dem Fenster. Probiere verschiedene Handpositionen aus! Hältst du die Handfläche in den Gegenwind, ist der Luftwiderstand – und damit die Kraft, die du aufwenden musst, um die Hand in der Position zu halten – größer, als wenn du die Handfläche nach unten drehst. Den Luftwiderstand kannst du auch spüren, wenn du deine Hand ganz schnell durch die Luft bewegst – probiere es mit verschiedenen Handpositionen aus!

Auch die Flügel sind stromlinienförmig gebaut. Durch ihre spezielle (nach oben gewölbte) Form wird die Luft beim Fliegen nach unten abgelenkt. Es entsteht dadurch ein Druck nach oben, man spricht von dynamischem Auftrieb.

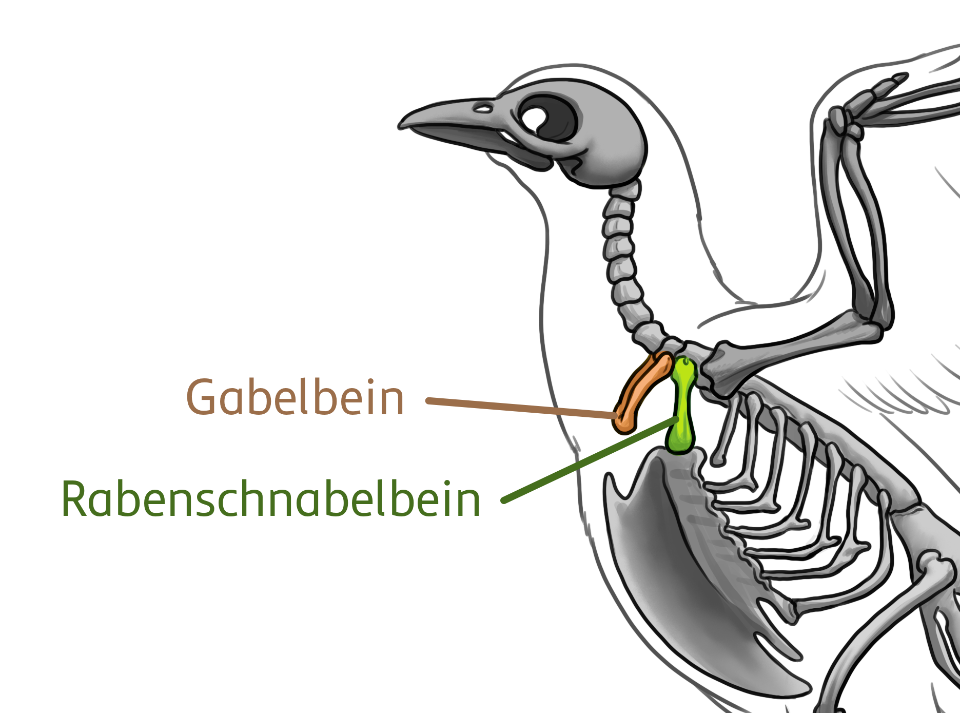

Vögel haben eine besonders stark entwickelte Brustmuskulatur, die der Steuerung der Flügel dient. Diese Muskulatur setzt am großen Brustbein mit dem Brustbeinkamm an.

Das Herz ist für die Versorgung der Muskeln mit Sauerstoff und Nährstoffen (Energie!) verantwortlich. Das Herz eines Vogels ist daher größer als das Herz eines Säugetiers vergleichbarer Größe.

Geringes Körpergewicht

Um den Kraftaufwand beim Fliegen zu reduzieren, weist der Körper der Vögel eine Leichtbauweise auf. Wir vergleichen dazu Tiere ähnlicher Körperlänge (Säugetiere und Vögel):

- Ein Feldhase (ca. 66 Zentimeter lang) wiegt durchschnittlich 4 Kilogramm, eine Stockente hingegen (ca. 60 Zentimeter lang) nur ca. 1,2 Kilogramm.

- Ein Maulwurf (ca. 15 Zentimeter Körperlänge) ist ca. 90 Gramm schwer, eine Gartengrasmücke (ca. 15 Zentimeter lang) wiegt nur 14 Gramm.

Das geringe Körpergewicht erreichen die Vögel unter anderem durch ihr leichtes Skelett. Ihre Knochen sind dünnwandig und zum Teil mit Luft gefüllt.

Die Lunge der Vögel ist mit Luftsäcken verbunden. Diese unterstützen das Atmungssystem und machen den Körper leichter.

Der Schnabel und die Federn sind aus leichtem Horn. Vor allem der Schädel ist durch das dünnwandige Kopfskelett und den Schnabel viel leichter als ein Kopf eines Säugetiers (mit kompakten Knochen und Zähnen).

Auch das Gewicht der Eier ist nicht zu unterschätzen! Daher legt das Vogelweibchen ein Ei nach dem anderen, sodass es immer nur ein „fertiges“ Ei in sich trägt.

Der Stoffwechsel der Vögel

Vögel haben einen effektiven Stoffwechsel entwickelt, um beim Fliegen ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen zur Energiegewinnung versorgt zu werden.

Durch die mit der Lunge verbundenen Luftsäcke ist das Atmungssystem der Vögel besonders leistungsfähig. Die Luftsäcke dienen als Luftspeicher und sorgen dafür, dass auch beim Ausatmen Luft durch die Lunge strömt. Dadurch kommt es zu einer durchgehenden Versorgung der Lungen mit sauerstoffreicher Luft.

Vögel haben zur Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des Körpers ein vergleichsweise großes Herz und eine hohe Herzschlagfrequenz (Puls), diese kann zum Teil viel höher sein als der Puls bei Säugetieren. Beispielsweise hat ein Haussperling einen Puls von 900 Schlägen pro Minute.

Aufgenommene Nahrung sollte besonders energiereich sein. Vögel ernähren sich daher – abhängig von der Vogelart – von reifen Früchten, Getreidekörnern und tierischer Nahrung, wie kleinen Wirbeltieren und Insekten.

Vögel haben eine rasche Verdauung, Nahrungsreste werden sofort – auch im Flug – ausgeschieden.

Experimente zum dynamischen Auftrieb

In folgenden Experimenten wollen wir die Wirkung eines schnelleren Luftstroms über einem Flügel und die Rolle der gewölbten Flügelform nachstellen.

Nimm ein Stück Klopierpapier und blase kräftig über das Stück Papier hinweg. Beobachtung: Je schneller Luft strömt, umso geringer wird der Druck. Da an der Oberseite des Papiers der Luftstrom schneller ist, entsteht ein Sog, der den Papierstreifen nach oben zieht.